Nel tempo gli uomini hanno inventato il microscopio per osservare e comprendere l’infinitamente piccolo, il telescopio per comprendere l’infinitamente lontano ed oggi necessita del macroscopio, strumento culturale per leggere l’infinitamente complesso della società moderna

È tempo di onorare Ignazio Lippolis e «Villaggio Globale», che da un quarto di secolo, tra mille difficoltà, tenacemente operano per diffondere cultura d’ambiente in un’Italia che ne ha un gran bisogno, ancor più oggi, al tempo della drammatica uscita dall’Antropocene che vorremmo fosse Transizione alla Ecologia Integrale, ma che può esitare, se non si agisce, nel rischio di estinzione della nostra specie.

Ce lo dicono i contenuti della Enciclica «Laudato Sì», l’Accordo di Parigi e la «Agenda 2030» delle Nazioni Unite, i cui Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresentano a pieno titolo la «cassetta degli attrezzi» della Transizione necessaria per lenire il «grido di dolore della casa comune Terra».

Alcune pietre miliari

Penso sia utile, allora, condividere con la comunità di «Villaggio Globale» le pietre miliari della cultura del cambiamento, a partire dal 1987, quando Gro Harlem Brundtland, Presidente della «World Commission on Environment and Development» (Wced) istituita nel 1983, presentò il rapporto «Our common future», da allora noto come «Rapporto Brundtland».

Per il Rapporto urge misurarsi con la «sfida globale» del disegnare un nuovo modello di sviluppo definito «sostenibile», cioè tale da «far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro», in base all’assunto che i nativi americani sintetizzavano così: «abbiamo ricevuto la Terra in prestito dai nostri figli».

Sviluppo sostenibile è processo di cambiamento nello sfruttamento delle risorse, in investimenti, tecnologie, istituzioni per soddisfare i bisogni delle future generazioni oltre a quelli delle attuali.

Centrale è la «partecipazione di tutti» per conseguire equità intra- ed inter-generazionale supportata da sistemi politici che garantiscano piena partecipazione dei cittadini al processo decisionale e da reale democrazia a livello delle scelte internazionali. internazionali.

Tre sono le «gambe» del «tavolo dello sviluppo sostenibile»: sociale, economica ed ambientale.

Il Rapporto Brundtland fa propria l’analisi «I limiti alla crescita» la cui elaborazione il Club di Roma di Aurelio Peccei aveva affidato al System Dynamics Group Mit cinquant’anni fa.

Tale analisi, stante la comprovata inefficacia dei modelli analitici settoriali risultati non utili a risanare i guasti ambientali in essere, ma soprattutto incapaci di fornire alcun allarme preventivo venendo meno al ruolo di previsione del rischio tipico di una scienza eticamente responsabile, studiava andamento degli indicatori demografici, dei consumi di energia e risorse naturali da parte del Nord del mondo, evidenziandone una impennata quasi esponenziale a causa del modello di vita consumistico dominante dal secondo dopoguerra, impennata il cui legame con i costi ambientali descritti a metà degli anni Sessanta da Rachel Carson in «Silent Spring» non poteva essere misconosciuto.

Nella seconda metà degli anni Settanta si iniziava ad evidenziare come esito preoccupante di attività antropiche impattanti sui sistemi naturali un Cambiamento Climatico causato dal riscaldamento globale già in atto, che stava modificando sistemi naturali quali circolazione oceanica, livello del mare, ciclo dell’acqua, ciclo del Carbonio e dei nutrienti, qualità dell’aria, produttività e struttura degli ecosistemi naturali, produttività delle terre agricole, praterie e foreste, distribuzione geografica, comportamento, abbondanza e sopravvivenza di specie animali e vegetali, inclusi vettori ed ospiti delle malattie dell’uomo.

Risultava palese come ciò avrebbe modificato frequenza ed intensità di fenomeni estremi quali ondate di caldo e di freddo, siccità, alluvioni, fenomeni che avrebbero generato, ove non mitigati da forti cambiamenti negli stili di vita, conseguenze pesanti, in primo luogo sui sistemi umani.

Cinque anni dopo il «Rapporto Brundtland», a Rio de Janeiro si tenne, convocato dall’Onu, l’Earth Summit (Rio’92), primo vertice internazionale in cui si incontravano oltre 150 Stati per condividere le informazioni circa lo stato di fatto della «casa comune Terra» e confrontarsi sulle strategie per fronteggiare le emergenze ambientali in atto e quelle annunciate.

Fu un’occasione emozionante di dialogo, a partire dal dotarsi di un glossario comune, tra Governi nazionali, scienziati, Associazioni di cittadini, rappresentanze imprenditoriali: il World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd) contribuì con il rapporto «Changing Route».

Frutti positivi del Summit di Rio furono le Convenzioni che inquadravano le priorità, dal «buco nell’Ozono» al Cambiamento Climatico, da riduzione delle emissioni alla tutela della Biodiversità.

Quello che venne formalizzato, purtroppo, non divenne percorso celere, cadenzato temporalmente e con assunzione di impegni cogenti e sanzionabili da parte della comunità internazionale.

Il fallimento delle Cop

Stante la valenza comunque così innovativa dell’evento, si confidava che le Cop (Conferenze delle Parti) che da Rio originarono potessero costituire lo strumento operativo efficace per dare concreta attuazione a politiche utili per risolvere i nodi indicati come prioritari dalle Convenzioni.

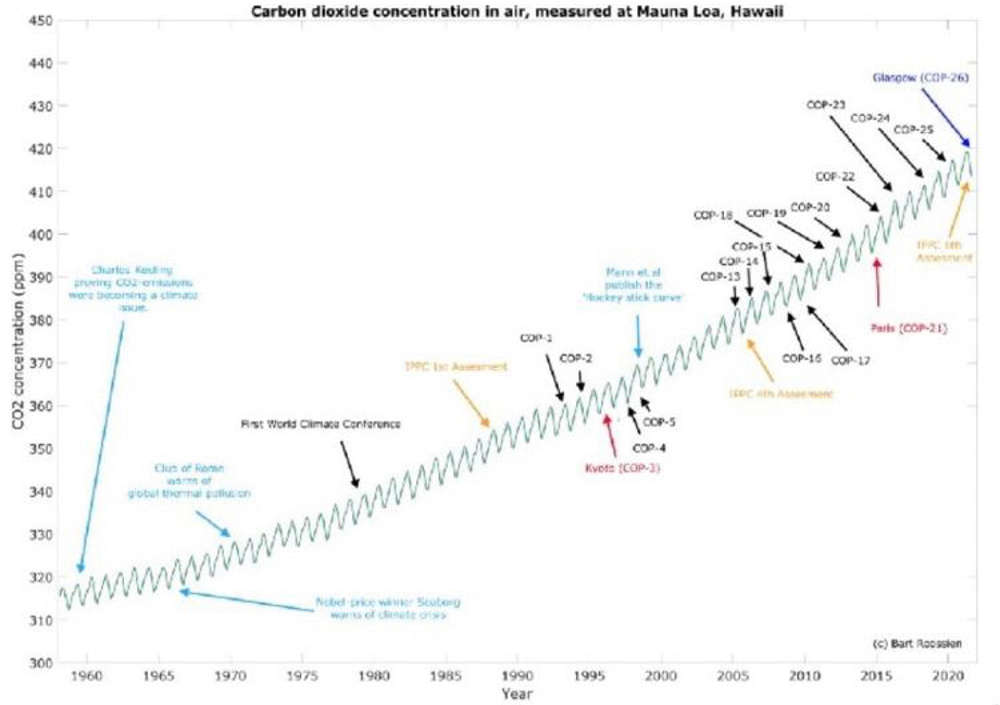

Così non fu: prese avvio un defatigante ripetersi di incontri, anno dopo anno, da cui risultava chiaro come il sistema di potere generatore della globalizzazione deregolata non intendesse assumere come priorità la sfida della qualità ambientale dello sviluppo, come si è registrato fino a Cop26-Glasgow come dimostra l’immagine che segue:

Gli allarmi scientifici già a Rio indicavano in 400 ppm CO2 la soglia oltre la quale il Cambiamento Climatico sarebbe divenuto irreversibile, limite oggi raggiunto e superato con la prevista catena di eventi estremi con cui siamo costretti a convivere, più gravi per chi ne ha la minore colpa, persone e comunità che vivono nelle aree di povertà e crescente disuguaglianza, grave ingiustizia climatica che genera la sofferenza dei migranti climatici.

Oggi siamo oltre 418 ppm CO2 e la scienza (con Un-Ipcc) ci dice che a 450 ppm diviene reale il «rischio di estinzione della specie umana».

L’unico passo avanti rispetto al tradimento delle speranze di Rio’92 ebbe luogo nel 2015 grazie al dono che Papa Francesco ha fatto a tutti noi con la «Laudato Sì» e, a seguire, con l’Accordo di Parigi a chiusura di Cop21, che dopo la frustrante esperienza di insuccesso dei «Protocolli di Kyoto» portò più di 180 Paesi a siglare finalmente impegni e cronoprogrammi con carattere di cogenza.

Grazie all’Enciclica ed al susseguente Accordo di Parigi, come prima ricordato, è arrivata la «Agenda 2030» delle Nazioni Unite che indica gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Cosa si sta facendo

L’Europa, che pesa per il 9% come generatrice di gas climalteranti, è l’unica area che negli ultimi anni ha cercato di stabilizzare e parzialmente diminuire le proprie emissioni: grande era l’attesa per le ulteriori ricadute positive degli impegni indicati dal Green Deal dell’Ue, prima che pandemia e guerra ne impedissero di fatto l’avanzamento verso l’auspicato scenario «emissioni nette zero».

Analogamente, a causa delle emergenze sistemiche bellica, pandemica e finanziaria associate alla Crisi Climatica irreversibile i cui effetti paiono mitigabili solo con immediate politiche di resilienza e adattamento, il percorso si è fatto più difficile anche per numerose imprese e istituzioni finanziarie che stavano avviando concrete e importanti azioni nel senso della ‘decarbonizzazione’ di processi produttivi e prodotti in logica di Economia Circolare nonché del disinvestimento, pratica da sempre della Finanza Etica, nei confronti di soggetti operanti nel settore energetico fossile (e delle armi).

Si legge negativamente al riguardo anche la proposta di «Tassonomia verde» che avrebbe dovuto orientare in senso sostenibile la finanza, presentata al Parlamento europeo dalla Commissione già prima della guerra in Ucraina e che purtroppo propone di includere opzioni quali energia nucleare e gas, in contrasto con il parere degli stessi gruppi tecnici incaricati di elaborarne il testo.

Perché tutto questo?

Come ai tempi di Rio’92, più della metà del Pil mondiale è generato dal controllo delle fonti fossili di energia e consente ai detentori (63 famiglie o persone fisiche secondo Oxfam) di condizionare non solo assetti geostrategici, ma anche modelli culturali, politica, governo dell’informazione, ciò che porta molti intellettuali, anche nelle Università Usa, a definire la società attuale «neofeudale».

Lorsignori hanno reagito alla domanda di cambiamento prezzolando «negazionisti», investendo in «greenwashing» per frenare la Transizione fino a conseguire «inactivism»/inazione utile a proseguire nel proprio modello «business as usual», che ora vorrebbero esteso alla privatizzazione dell’accesso alle risorse idriche dopo quanto hanno già operato in tema di suolo praticando «land grabbing».

Lorsignori non intendono in alcun modo cedere bonariamente questo immenso potere, ma il cambiamento di rotta va imposto: ne va della sopravvivenza dell’Umanità.

Se non si cambia, ecco dove ci porteranno lorsignori di finanza tossica e globalizzazione deregolata, immaginando per sé, forse, la migrazione verso Marte:

Ciò testimonia di quanto travagliato sia il cammino che vorremmo ci portasse alla creazione della «carovana del cambiamento», rete/interconnessione di persone, comunità e imprese protagoniste di progetti ed esperienze di nuovi stili sostenibili di produzione, consumo, vita che riportino al centro persona, relazioni umane, interesse generale, beni comuni al posto del massimo profitto per pochi.

Sappiamo da tempo come le persone tendano a pensare e ad occuparsi principalmente di ciò che è loro vicino nel tempo e nello spazio; ciò contrasta con la dimensione spaziale tendenzialmente planetaria dei problemi ambientali, mentre, dal punto di vista temporale, l’ambiente planetario è regolato da un orologio ecologico e da ritmi altri rispetto ai nostri.

Se analizziamo tale abitudine «ancestrale» ad occuparci soltanto di ciò che ci è vicino nel tempo e nello spazio, sinergica con prevalenti visioni di dominio dell’uomo sulla natura, capiamo quanti e quali retaggi si debbano superare e nodi sciogliere per un vero cambiamento.

Urge un vero cambiamento

«Basta!» allo sfruttamento dell’ambiente come se fossero inesauribili in qualità e quantità le risorse causa degli incombenti problemi di sopravvivenza come specie prima richiamati.

Devastante, come ci ricorda la «Laudato Sì», è stato l’effetto del pervicace impegno nel conculcare nell’immaginario collettivo la subcultura economica dominante per volontà neofeudale, secondo cui la salvifica formula lineare «Materia Prima + Capitale + Lavoro + Tecnologia = Merce» avrebbe garantito una continua crescita, quando a tutti non poteva non risultare evidente, come lo era stato per tutte le generazioni fino alla seconda rivoluzione industriale, che un «sistema finito» come la «casa comune Terra» non può disporre di risorse inesauribili.

Nessun «ottimismo tecnologico» che giustificasse l’occultamento della nozione di «limite» doveva ammettersi, come aveva chiarito incontrovertibilmente il Rapporto Mit al Club di Roma del 1972.

Nulla avrebbe dovuto farci credere che i fumi di combustione dispersi in aria o lo scarico di liquami in qualunque corpo idrico avrebbero avuto solo impatti puntuali per poi annullarsi per diluizione, dimenticando la nozione di bioaccumulo nelle catene trofiche degli inquinanti emessi.

Tra gli anni Settanta ed Ottanta, dopo il «Il caso o la necessità» di Jacques Monod, riflessioni più generali presero corpo in materia di «complessità», dalla messa in discussione della meccanica newtoniana deterministica e meccanicistica a partire dal Nobel Prigogine fisico-chimico della termodinamica degli stati stocastici e probabilistici dove non si danno relazioni lineari «causa/effetto», riflessione che coinvolse Fritjof Capra ed Ervin Laszlo, ai contributi di Edgar Morin, che critica il ragionamento cartesiano postulando il ricorso all’analisi sistemica per leggere sistemi complessi, e di Joel De Rosnay, nel ‘74 pubblica «II Macroscopio», la cui premessa è che nel tempo gli uomini hanno inventato il microscopio per osservare e comprendere l’infinitamente piccolo, il telescopio per comprendere l’infinitamente lontano ed oggi necessita del macroscopio, strumento culturale per leggere l’infinitamente complesso della società moderna.

La consapevolezza della esauribilità qualitativa, prima ancora che quantitativa, delle risorse ambientali, se utilizzate nei modi e nei tempi tipici del modello dissipativo dominante, portò la cultura ambientalista ad assumere l’analisi sistemica come unica metodologia capace di comprendere e gestire «complessità in regime di incertezza».

Persone e comunità destinate a convivere con le criticità generate dal citato modello di sviluppo, secondo l’autorevole «WorldWatch Institute», avrebbero dovuto essere educate a gestire l’intrinseca nozione di rischio, per definire il quale coniò il termine di «catastrofi innaturali».

Iniziammo allora a ricercare, all’interfaccia tra scienza e politica, come cambiare paradigma dal «fatti consistenti – valori deboli» al «deboli fatti/deboli segnali scientifici – forti valori pubblici», da cui discese il «Vorsorge-prinzip» inserito nella legge tedesca nel 1984, il «Principio di Precauzione» dai potenti «vested interests» messi in discussione così come dall’umana resistenza conservativa.

Sul piano del progetto di trasformazione, la cultura ambientalista cercò di promuovere una autonoma cultura delle trasformazioni reversibili («no regret actions»), le uniche possibili quando il tentativo di governare la complessità in regime di incertezza non voglia tradursi in probabile aggravamento dell’assetto esistente: ciò implicò il chiamare discipline e ambiti professionali a comuni valutazioni e scambio continuo di informazioni e conoscenze circa la nozione stessa di reversibilità particolarmente in un Paese così basicamente sprovvisto di strumenti conoscitivi aggiornati in materia territoriale ed ambientale.

L’ambientalismo italiano

L’ambientalismo italiano tentò di contagiare di tale cultura l’intero corpo sociale, provò ad operare da anticorpo di denuncia ed enzima di progetto, ma non riuscì a superare l’ambito settoriale in cui lo si voleva tenere, a partire dalla campagna di discredito dell’«agire locale, pensare globale» attraverso il continuo accostamento alla «sindrome Nimby» («not in my backyard») come causa del «non fare», fenomeno in realtà derivante da inefficienza di governo locale e centrale del nostro sistema-Paese, con una Pubblica Amministrazione umiliata e privata nel tempo di competenze tecnico-amministrative adeguate, oltreché oppressa da corpi normativi pletorici e volutamente contraddittori e comunque in carenza di strutture di controllo, essendo le Agenzie tecniche altrettanto umiliate nella loro indipendenza e trasparenza e impoverite di risorse umane e tecniche.

L’Italia è il Paese dove, più che in ogni altro, pochissimi sono gli attori che «fanno il proprio mestiere»; è costante registrare il «non si può applicare», «non si può fare» in bocca a politici ed amministratori cui compete l’attuazione, dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», di ogni Legge.

Risulta poco credibile, in tale contesto, attribuire ai cittadini, cui compete di essere certamente responsabili e di fare la propria parte, la responsabilità del degrado e delle emergenze.

Ci si connette, qui, ad un punto cruciale della cultura ambientalista: la questione morale.

Purtroppo i continui richiami attuali a esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi spesso occultano l’aspirazione al «liberi tutti, fatevi gli affari vostri che ai miei penso io».

Da qui origina il nostro primato per numero di procedure di infrazione ambientale irrogate dalla Commissione europea, primato che ci costa sanzioni per centinaia di milioni di Euro/anno, mentre la nostra capacità di spesa di risorse comunitarie disponibili è da decenni attorno al 20%.

«Enforcement», «Compliance», «Accountability» sono nozioni astratte nel nostro Paese, carenza aggravata dalla crescente e ubiquitaria corruzione, da Nord a Sud, ancor più cancerosa per l’intrusione nella macchina pubblica, nell’economia, nella finanza della criminalità organizzata.

Non ha senso affermare che il «non fare» sia imputabile alla «gente irrazionale, emotiva, che si oppone a tutto», quando il monitoraggio Ue dei conflitti ambientali a scala europea chiariva già nei primi anni Novanta come la prima causa risultasse essere la «sindrome Nimto» («not in my terms of office»), lo scaricabarile tra istituzioni, l’italico «non è di mia competenza», «non durante il mio mandato», mentre la «sindrome Nimby» si situava al quinto posto in ordine decrescente delle cause di conflitto.

Nella realtà italiana, l’incertezza più volte prima citata si traduce spesso in certezza di errore, mitigata da probabilistiche approssimazioni al reale, mentre l’acquisizione del consenso si scontra con complessità microsistemica e frammentazione della società civile ed economica, a maggior ragione in epoca pandemica, e con la storica diffidenza nei confronti della organizzazione statuale. L’ambientalismo scientifico deve sapersi fare vertenza sociale e motore di trasformazione.

Governare la fitta rete di flussi di materia, energia ed informazione che sottendono gli insediamenti antropici implica lettura sistemica dei fenomeni per elaborarne i bilanci ambientali, energetici ed economico-finanziari in base ai quali calcolare efficienza e rendimento dei diversi modi d’uso delle risorse (finite, cicliche, rinnovabili), bilanci utili al prendere decisioni strategiche.

L’approccio sistemico legge come schema ciclico le relazioni tra risorse ambientali ed attività antropiche, produttive e di vita.

Abbandoniamo approcci illuministici e scientisti e chiediamo contributi ad ogni disciplina, dalla antropologia alla psicologia, dalla sociologia alla economia per comprendere ciò che condiziona i processi decisionali e progredire celermente verso modelli di sviluppo non dissipativi.

Walter Ganapini, ambientalista