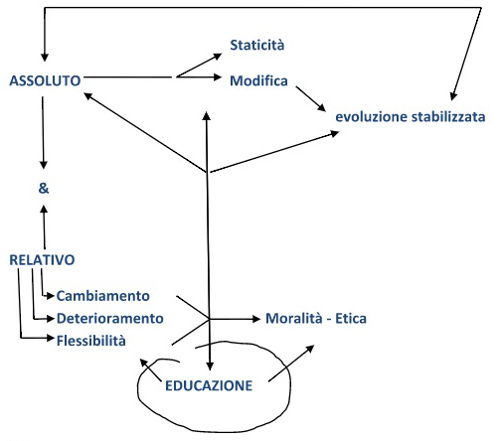

Prima di indicare l’articolazione di un esogramma, come manifesto dell’impianto oggettivo della formazione nella scuola, approfondiamo il principio teorico enunciato riflettendo sulla distinzione «assoluto-relativo» in educazione.

Discutiamo della conseguenza della ricerca di eticità nelle dinamiche della prassi in cui i soggetti della scuola sono coinvolti: individuazione ed analisi dei coefficienti che presiedono l’agire eticamente equilibrato e non solo pragmaticamente favorevole.

La distinzione tra i due termini apre scenari suggestivi su ciò che è favorevole e al tempo stesso può essere equilibrato; così i termini potranno risultare non contraddittori ma complementari.

Tutto sta nello scoprire il senso di «favore»: cioè «a favore di chi … a favore di che cosa?». L’equilibrio non è dato da scelte «mediane» (in medio stat virtus!); poiché la medietà non è detto che risulti come scelta tra due posizioni equidistanti ed opposte. A prova, ci sono casi in cui la scelta estrema è da ritenere virtuosa eppure non di equilibrio tra due estremi opposti, nel cui caso il rimanere equidistanti significherebbe codardia e viltà (vedi il caso della mancata difesa del debole soccombente).

Il «relativo» dispone a confrontare, soppesare, scegliere, attuare e sopportare le conseguenze delle scelte derivanti. La sua portata meglio si coglie, in ambito educativo, se si accolgono alcuni presupposti:

a. rendere sistemica l’evoluzione. L’evoluzione, di per sé, è trasformazione e cambiamento. Dare accoglimento a questo aspetto nella dinamica scolastica produce la convinzione che le azioni didattiche intraprese non sono declinabili secondo obiettivi standard livellati in modo uniforme a prescindere dalla storia particolareggiata dei soggetti interessati.

b. la modifica relativa conferma l’assoluto. Elemento consustanziale all’evoluzione è la modifica. Essa indica il movimento impresso non secondo la successione di posizioni nel tempo e nello spazio ma secondo la dinamica dello stato mentale nel quale si verificano acquisizioni, varietà di sensazioni, produzione di sentimenti accomunati dalle emozioni. La modifica del sentire si trasferisce all’essere che palesa il cambiamento e la variazione dello stato soggettivo per il quale il modificare è proprio dell’essere.

c. la scuola buona è quella che riconduce il valore assoluto non alla struttura ma al relativo oggettivo. La bontà si apprezza per l’attenzione assoluta all’aspetto evolutivo dei soggetti perché la scuola è degli utenti-fulcro e per ciò stesso è pubblica, necessariamente laica sia che la struttura appartenga alla proprietà dello stato o a quella di un ente privato. È la funzione che rende «civile» il servizio che appartiene ai soggetti e non i soggetti alla struttura. Con uno slogan: la scuola non può dire «i miei alunni», sono questi invece che possono dire «la nostra scuola». La differenza tra privato e pubblico è quindi strumentale, perché la stessa funzione educativa e formativa, appartenendo agli utenti, si qualifica quale atto pubblico. L’essere paritaria la scuola va ben oltre la struttura e la sua appartenenza, confessionale che sia: tutte le scuole sono paritarie, anche se non tutte sono statali, perché statale è la funzione del servizio civile per la promozione dei soggetti affidati.